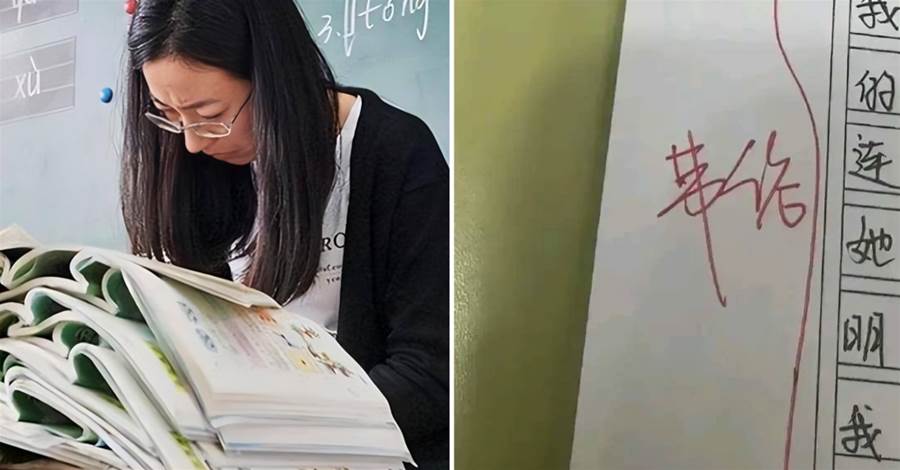

在湖北的一個普通家庭中,發生了一件讓人忍俊不禁又讓人深思的事情。某天傍晚,一名母親接兒子放學回家,兒子興奮地從書包里拿出一篇作文,滿懷期待地遞給母親。他告訴母親,老師已經批改了他的作文,但他有些困惑——作文上老師寫的兩個字,他完全看不懂。母親接過作文,看到那兩個字寫得潦草,似乎是連筆字,她看了好一會兒,也沒有弄明白到底寫了什麼。

這個看似平凡的小插曲,激起了許多家長和網友的關注和討論。作文批改中,老師寫的評語該如何讓學生理解?老師的字跡是否該規范到讓所有學生都能清晰辨認?這些問題迅速引發了社交平台上的熱烈討論。

許多家長在評論區表示,他們完全能理解這位母親的心情。作為學生的父母,他們不僅希望孩子能夠得到老師的批評和指導,也希望老師的批語能夠清晰易懂。如果老師的字寫得潦草,學生和家長不僅無法從中得到有效的反饋,反而可能會引起不必要的困惑和誤解。有網友甚至調侃道:「老師的字比這作文還要難解,簡直讓人懷疑自己是不是學錯了字!」

有網友猜測可能是:弗俗,在南方是不俗意思,正確寫法是勿俗,也有網友猜測是:費話,費字是二簡字的寫法「弗」

對于這個問題,不少教育專家也發表了自己的看法。專家指出,作為教師,字跡的規范性是對學生的一種責任。如果教師的批語無法清晰傳達給學生,那麼就失去了批改的意義。而且,在教學過程中,字跡的規范化能夠培養學生對書寫的重視,幫助他們樹立正確的書寫觀念。尤其是對低年級的學生來說,老師字跡的清晰度直接影響到他們對知識的理解與吸收。

不過,也有一些聲音提出不同的看法。他們認為,字跡的優劣并非唯一的評判標準。教師在批改作業時,可能因為工作繁忙、時間緊張等原因,出現字跡潦草的情況,應該理解。更重要的是,教師的批改應注重內容的深度和質量,而不是過于糾結于字跡的美觀。

文章未完,點擊下一頁繼續

文章未完,點擊下一頁繼續

下一頁